NWRI-

Teherans jüngstes Manöver, dem internationalen Druck auszuweichen, hat seine Isolation nur noch vertieft. Am 10. September 2025 wiesen europäische Mächte und die USA eine kürzlich angekündigte „Vereinbarung“ zwischen Rafael Grossi, dem Generaldirektor der IAEA, und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi als bloße Zeitgewinntaktik zurück. Gleichzeitig löste die Vereinbarung heftige Machtkämpfe innerhalb des iranischen politischen Establishments aus und legte tiefe Risse in der Machtstruktur des Regimes offen.

Westmächte lehnen Vereinbarung zum „Zeitkauf“ ab

In Wien warnten Großbritannien, Frankreich und Deutschland, dass der Iran seit dem 13. Juni 2025 die Zusammenarbeit mit der IAEA praktisch eingestellt habe und sein Vorrat an angereichertem Uran seit mehr als zwei Monaten nicht mehr erfasst sei. Sie betonten, dass der Iran nun über das 48-fache des im JCPOA festgelegten Grenzwerts an angereichertem Uran verfüge, darunter über 440 Kilogramm auf 60 Prozent angereichertes Uran – Material, für das es „keine glaubwürdige zivile Rechtfertigung“ gebe.

Die E3 lehnten Teherans Drängen auf Nebenabkommen ab und betonten, der Iran brauche „keine separate Vereinbarung“ und alle neuen Schritte müssten „im Rahmen des umfassenden Sicherungsabkommens des Atomwaffensperrvertrags“ umgesetzt werden. Sie warnten, dass der Rat bereit sein müsse, den Iran zur Verantwortung zu ziehen, falls es Teheran nicht gelinge, die vollständige Umsetzung bis zur nächsten Sitzung des IAEO-Rats wiederherzustellen.

Die Europäische Union schloss sich dieser Haltung an und betonte, dass die Aussetzung der Zusammenarbeit mit dem Iran „unter keinen Umständen gerechtfertigt werden könne“. Sie forderte Teheran auf, unverzüglich die vollständigen Sicherheitsvorkehrungen wieder aufzunehmen, aktualisierte und überprüfbare Erklärungen zu seinem angereicherten Uran vorzulegen und Inspektionen aller Atomanlagen zuzulassen.

Washington ging noch weiter und warnte, dass der Iran „aufgehört habe, seinen grundlegendsten und elementarsten Verpflichtungen aus seinem Sicherungsabkommen nachzukommen“, und dass das Gremium „über diesen nahezu vollständigen und anhaltenden Verlust der erforderlichen Informationen und des Zugangs äußerst besorgt“ sein sollte.

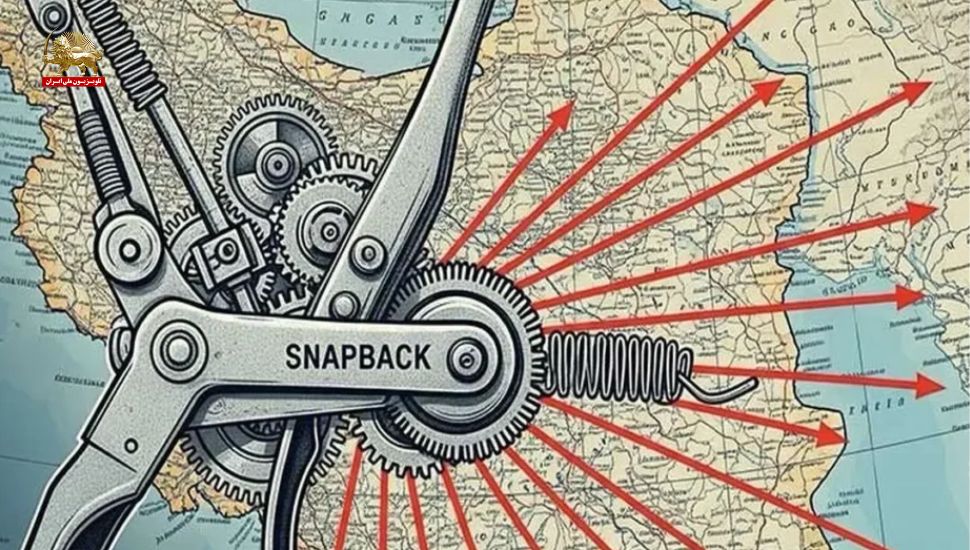

Bis zum Ablauf der 30-tägigen Frist des Snapback-Mechanismus verbleiben kaum noch zwei Wochen, und der Handlungsspielraum des Regimes schwindet rapide.

Araghchis doppelte Botschaft

Einige Regimevertreter feierten die Wiener Ankündigung zunächst als diplomatischen Erfolg. Doch Abbas Araghchi spürte die Gegenreaktionen im Inland und änderte seinen Ton gegenüber den staatlichen Medien im Iran. In einem Interview mit IRIB betonte er, die IAEA habe die Bedingungen des Iran akzeptiert: Inspektionen müssten parlamentarischen Gesetzen entsprechen, Zugangsanträge müssten vom Obersten Nationalen Sicherheitsrat genehmigt werden und bombardierte Atomanlagen würden bis auf Weiteres gesperrt bleiben.

Araghchi ging noch weiter und behauptete, das Abkommen berücksichtige die „Sicherheitsbedenken“ des Irans. Er warnte, dass dieses Abkommen im Falle einer erneuten Verhängung von Sanktionen „unwirksam“ sei. Die Neuausrichtung des Außenministers verriet die Angst des Regimes, vor seinen eigenen Hardliner-Fraktionen und dem Sicherheitsapparat schwach zu erscheinen, deren Moral für die interne Repression von entscheidender Bedeutung ist.

Parlamentarier eskalieren die Konfrontation

Das Parlament des Regimes vertiefte die Kluft. Ahmad Bakhshayesh Ardestani, Mitglied des Nationalen Sicherheitskomitees, erklärte unverblümt : „Wir hätten die Bombe schon vor langer Zeit bauen sollen. Wir haben die Kosten bereits bezahlt.“ Sein Eingeständnis torpedierte die jahrelange Propaganda Teherans über ein „friedliches“ Atomprogramm.

Andere Abgeordnete gingen in die Offensive. Javad Hosseini-Kia drohte Grossi mit der Verhaftung, sollte er in den Iran kommen. Der Abgeordnete Hamid Rasaee warf der Regierung „Geheimhaltung“ vor und bezeichnete Grossi als „Spion“. Kayhan, das Sprachrohr des Obersten Führers des Regimes, Ali Khamenei, verurteilte das Abkommen als eine weitere „Täuschung“, ähnlich dem Atomabkommen von 2015, und warf den Unterhändlern vor, das Parlament zu umgehen.

Parallel dazu drohten mit der IRGC verbundene Persönlichkeiten wie Amir Hayat-Moqaddam, dass der Iran den Atomwaffensperrvertrag vollständig aufkündigen würde, wenn Europa die UN-Sanktionen im Wege einer Snapback-Aktion wieder einführen würde.

Regierungs-Spin trifft auf die Wut der Hardliner

Gefangen zwischen ausländischer Ablehnung und innerer Revolte versuchte die Regierung, das Gleichgewicht zu wahren. Masoud Pezeshkians Sprecher verteidigte das Abkommen vage, brachte aber gleichzeitig die Möglichkeit eines Ausstiegs aus dem Atomwaffensperrvertrag ins Spiel – eine Doppeltaktik, um im Ausland Widerstand zu demonstrieren und im Inland die Radikalen zu beschwichtigen.

Diese Kakophonie offenbart ein Regime, das keine einheitliche Linie verfolgen kann. Im Ausland versucht es, Mäßigung zu demonstrieren, um Sanktionen hinauszuzögern. Im Inland muss es auf die Seite einer extremistischen Basis treten , die eine Eskalation fordert und Kompromisse als Verrat betrachtet.

Ein in die Enge getriebenes Regime

Der Widerspruch ist eklatant. Einerseits versucht Teheran, die westlichen Mächte mit „Vereinbarungen“ zu täuschen, die keinerlei Transparenz bieten. Andererseits prahlen iranische Politiker offen mit der Bombe, drohen mit der Inhaftierung von IAEA-Inspektoren und bezeichnen Grossi als israelischen Agenten. Das Regime kann diese Positionen nicht miteinander vereinbaren, ohne sich selbst zu schwächen.

Die Warnungen von Abgeordneten und IRGC-Mitgliedern unterstreichen die Verwundbarkeit der Führung: Zugeständnisse im Ausland bergen die Gefahr eines Zusammenbruchs der Unterstützung im Inland, insbesondere unter den Sicherheitskräften, die mit der Verteidigung des Systems beauftragt sind.

Die iranische Atomkrise hat damit ein neues Stadium erreicht. Die internationale Geduld ist am Ende, die innenpolitischen Gruppierungen liegen sich gegenseitig an der Gurgel, und der drohende Rückschlag droht, Ölexporte und finanzielle Rettungsleinen zu ersticken. Der „Deal“ zwischen Grossi und Araghchi sollte Zeit gewinnen. Stattdessen enthüllte er die Lähmung des Regimes – gefangen zwischen globaler Isolation und einer explosiven Gesellschaft, die den Widerstand ihrer Herrscher zunehmend als leere Rhetorik betrachtet.